【系辭傳注解】系下第七章 易之興也其于中古乎

易之興也,其于中古乎? 作易者,其有憂患乎?

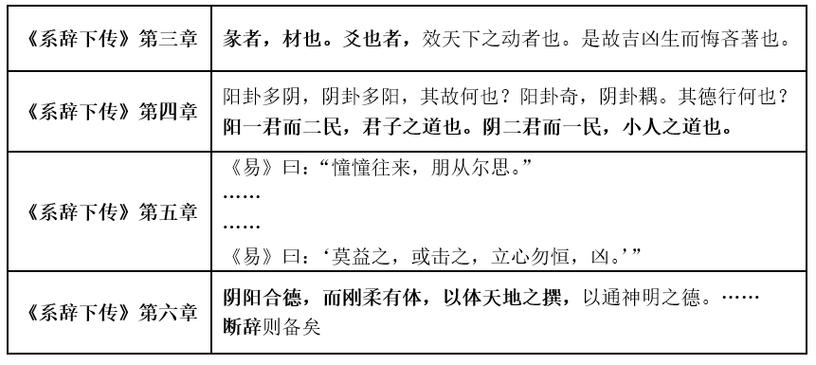

是故:履,德之基也。 謙,德之柄也。 復(fù),德之本也。 恒,德之固也。 損,德之脩也。 益,德之裕也。 困,德之辨也。 井,德之地也。 巽,德之制也。(第一節(jié)注釋)

履和而至,謙尊而光,復(fù)小而辨于物,恒雜而不厭,損先難而后易,益長裕而不設(shè),困窮而通,井居其所而遷,巽稱而隱。

履以和行,謙以制禮,復(fù)以自知,恒以一德,損以遠(yuǎn)害,益以興利,困以寡怨,井以辨義,巽以行權(quán)。(第二節(jié)注釋)

【解讀】

孔穎達(dá)分為第六章:「此第六章,明所以作《易》,為其憂患故。 作《易》既有憂患,須脩德以避患,故明九卦為德之所用也。」

朱熹分為第七章:「此章三陳九卦,以明處憂患之道。」

此章旨在論易道的興起,源于作者的憂患意識。 《系辭》并未明言作易者是誰,但后世易學(xué)家都認(rèn)定就是周文王,之所以「憂患」,因?yàn)樯碳q無道,文王被囚于羑里。

本章又以履、謙、復(fù)、恒、損、益、困、井、巽等九卦,所謂的「憂患九卦」來論德,并用不同的方式三次陳述,因此這九卦后世易學(xué)家又稱「九德」、「論德九卦」、「三陳九卦」…… 帛書《易之義》則稱為「上卦」。

帛書《系辭傳》無此章,但可在《易之義》中找到。 只是,其九卦與今本不同,第九卦巽卦,帛本皆作渙卦。

《九家易》:此所以說九卦者,圣人履憂,濟(jì)民之所急行也。 故先陳其德,中言其性,后敘其用,以詳之也。 西伯勞謙,殷紂驕暴,臣子之禮有常,故創(chuàng)易道以輔濟(jì)君父者也。 然其意義廣遠(yuǎn)幽微,孔子指撮解此九卦之德,合三復(fù)之道,明西伯之于紂不失上下。

第一節(jié)

易之興也,其于中古乎? 作易者,其有憂患乎?

是故:履,德之基也。 謙,德之柄也。 復(fù),德之本也。 恒,德之固也。 損,德之脩也。 益,德之裕也。 困,德之辨也。 井,德之地也。 巽,德之制也。

【帛書】

易之興也,于中故乎? 作易者,亓又患憂與?

上卦九者,贊以德而占以義者也:履也者德之基也,嗛也者德之枋也,復(fù)也者德之本也,恒也者德之固也,損也者德之脩也,益[也者德]之譽(yù)也,困也者德之欲也,丼者德之地也,渙也者德制也。

【今譯】

易道的興起,是在中古嗎? 創(chuàng)作《周易》的人,他有憂患嗎?

所以:履是德行的基礎(chǔ),謙是執(zhí)持德行的把柄,復(fù)是德行的根本,恒是德行的鞏固,損是德行的修養(yǎng),益是德行的充裕,困是德行的分辨,井是德行的田地,巽是德行的制裁。

【解讀】

本節(jié)論述易之興起,源自于作者的憂患意識,兼及九卦與德的關(guān)系。

此章帛書收于《易之義》,相較于今本,帛書在論述九卦之前多了「上卦九者,贊以德而占以義者也」。 在此章之后,《易之義》還有「無德而占,則易亦不當(dāng)」的論述,顯然此章與之后文字都是就「贊以德而占以義」而發(fā)揮。

《易之義》下一節(jié)第二次論述九卦時,又較今本多出「是故占曰」等字,對比之下,顯然此節(jié)是「贊以德」,后面兩論則是「占以義」。 再比對語法,本節(jié)講論九卦皆用「德之……」,而下一節(jié)的確較像是「占以義」的「占辭」。 所謂的占,原本是解讀卜兆或卦象的吉兇,此引申為解讀一卦之卦義。

孔穎達(dá):自此已上,明九卦各與德為用也。 自此己下,明九卦之德也。

《本義》:履,禮也。 上天下澤,定分不易,必謹(jǐn)乎此,然后其德有以為基而立也。 謙者自卑而尊人,又為禮者之所當(dāng)執(zhí)持而不可失者也。 九卦皆反身脩德以處憂患之事也,而有序焉。 基所以立,柄所以持,復(fù)者心不外而善端存,恒者守不變而常且久,(損)懲忿窒欲以脩身,(益)遷善改過以長善,困以自驗(yàn)其力,井以不變其所,然后能巽順于理以制事變也。

【注釋】

中古:即第十一章所說的,「當(dāng)殷之末世,周之盛德」,「當(dāng)文王與紂之事」。 古代可分遠(yuǎn)古、中古、近古。 但這只是個粗略的分期,而且是就《系辭傳》作者的年代相對而言。 帛書《易之義》作「中故」,故者事也,「中故」似乎意指遇到事故,呼應(yīng)后文「其有憂患」。

憂患:指文王被囚于羑里。 帛書作患憂。

履,德之基:履有二義,一是踐履,韓康伯:「基,所蹈也。」 取踐履之義。 二、禮也,帛書履即作禮。 朱熹:“履,禮也。」 侯果兼取二義:「履,禮。 蹈禮不倦,德之基也。 自下九卦,是復(fù)道之最,故特言矣。」 孔穎達(dá):「以為憂患,行德為本也。 六十四卦悉為脩德防患之事,但于此九卦,最是脩德之甚,故特舉以言焉,以防憂患之事。 故履卦為德之初基。 故為德之時,先須履踐其禮,敬事于上,故履為德之初基也。」

謙,德之柄:干寶:「柄,所以持物。 謙,所以持禮者也。」 孔穎達(dá):「言為德之時,以謙為用,若行德不用謙,則德不施用,是謙為德之柄,猶斧刃以柯柄為用也。」 帛書作:「嗛也者德之枋也。」 卦名作嗛,枋通柄。 《說文》:「枋,木,可作車。」 「柄,柯也。」 段玉裁注:「《周官》皆以枋為柄,古音方聲丙聲同在十部也。」 「柄之本義專謂斧柯,引伸為凡柄之偁。 《周禮》、《禮經(jīng)》作枋。」

復(fù),德之本:復(fù),返也,引申為返本歸根,儒家以善為本,返本即返于善,義近于改過遷善,如程頤復(fù)卦初九注:「復(fù)者,陽反來復(fù)也。 陽,君子之道,故復(fù)為反善之義。」 王弼則用《老子》「歸根曰靜,是曰復(fù)命」的觀念注解:「復(fù)者,反本之謂也。」 「寂然至無,是其本矣。」 復(fù)既然是返本之義,因此說是德之本。 韓康伯:「夫動本于靜,語始于默。 復(fù)者,各反其所始,故為德之本也。」 孔穎達(dá):「言為德之時,先從靜默而來,復(fù)是靜默,故為德之根本也。」

恒,德之固:恒,常也,長久之義。 固,堅固、牢固。 恒為德之恒常,因此曰德之固。 虞翻:「立不易方,守德之堅固。」 韓康伯:「固,不傾移也。」 孔穎達(dá):「言為德之時,恒能執(zhí)守,始終不變,則德之堅固,故為德之固也。」

損,德之脩:脩,或作「修」,鄭玄:「修,治也。」 荀爽:「懲忿窒欲,所以修德。」 孔穎達(dá) :行德之時,恒自降損,則其德自益而增新。 謙者論其退下于人,損者能自減損于己,故謙、損別言也。」

益,德之裕:裕,豐饒、寬裕。 《說文》:「裕,饒也,衣谷聲。 《易》曰:有孚裕無咎。」 段玉裁:「引伸為凡寛足之偁。」 「晉初六爻辭,今經(jīng)有作網(wǎng),虞翻、王弼同。 則未知許所據(jù)孟易獨(dú)異與? 抑字譎與?」 荀爽:「見善則遷,有過則改,德之優(yōu)裕也。 」韓康伯:「能益物者,其德寬大也。」 孔穎達(dá):「裕,寬大也。 能以利益于物,則德更寬大也。」

困,德之辨:窮困則可看出人之品德,辨別其高下,孔子所說的:「君子固窮,小人窮斯濫也。」 鄭玄:辯,別也。 遭困之時,君子固窮,小人窮則濫,德于是別也。」 孔穎達(dá) :「若遭困之時,守操不移,德乃可分辨也。」

井,德之地:姚信:「井養(yǎng)而不窮,德居地也。」 韓康伯:「所處不移,象居得其所也。」 孔穎達(dá):「改邑不改井,井是所居之常處,能守處不移,是德之地也。 言德亦不移動也。」 陸九淵:“井以養(yǎng)人利物為事,君子之德亦猶是也,故曰井德之地也。」

巽,德之制:制,制裁、制度,先儒多以「申命行事」注解。 虞翻:「巽風(fēng)為號令,所以制下,故曰德之制也。」 韓康伯:「巽,所以申命明制也。」 孔穎達(dá):「巽申明號令,以示法制。 故能與德為制度也。 自此已上,明九卦各與德為用也。」 《朱子語類》:「巽為資斧,巽多作斷制之象,蓋巽字之義,非順?biāo)鼙M,乃順而能入之義,是入細(xì)直徹到底,不只是到皮子上,如此方能斷得殺。 若不見得盡,如何可以行權(quán)。」 帛書作《渙也者德制也》。

第二節(jié)

履和而至,謙尊而光,復(fù)小而辨于物,恒雜而不厭,損先難而后易,益長裕而不設(shè),困窮而通,井居其所而遷,巽稱而隱。

履以和行,謙以制禮,復(fù)以自知,恒以一德,損以遠(yuǎn)害,益以興利,困以寡怨,井以辨義,巽以行權(quán)。

【帛書】

是故占曰:履和而至,嗛尊而光,復(fù)少而辨于物,恒久而弗厭,損先難而后易,益長裕而與,宋窮而達(dá),丼居亓所而遷,渙稱而救。

是故履以果行也,嗛以制禮也,復(fù)以自知也,恒以一德也,損以遠(yuǎn)害也,益以興禮也,困以辟咎也,丼以辯義也,渙以行權(quán)也。 子曰:“渙而不救,則比矣。」

【今譯】

履,有禮則和諧而至極。 謙,謙卑則反而尊貴而發(fā)光。 復(fù),返回到根本則善端雖然細(xì)小,但卻讓人清楚辨識事物。 恒,恒心的考驗(yàn),面對紛雜萬變,內(nèi)心對于道德從不厭倦。 損,要人懲忿窒欲,開始很困難而后來將變?nèi)菀住?益是改過遷善,長久寬裕之后不需有施為造作。 困,身困道不困,窮極而道當(dāng)通。 井,居于固定場所但能改易人心。 巽為入,能平衡事務(wù)之宜,隱藏而不露。

履(禮)讓行為和諧,謙能夠制裁禮儀,復(fù)讓人有自知之明,恒以一貫德行,損以遠(yuǎn)離有害之事,益以興建利益,困讓怨恨寡少,井以辨別公義,巽以行使權(quán)力。

【解讀】

此節(jié)再進(jìn)一步以德義申論九卦。

帛書《易之義》此節(jié)之前多「是故占曰」等字,前一節(jié)開頭則多了「上卦九者,贊以德而占以義者也」。 顯然前一節(jié)是以「贊以德」在論九卦,因此每卦都用「德之……」的語法。 而此節(jié)則是「占以義」,用占解的方式論述九個「上卦」,而且不離德義。 此節(jié)之后,《易之義》并有「無德而占,則易亦不當(dāng)」,「德占之,則易可用矣。」 義者宜也、當(dāng)也。 無德而占則不義,因此曰不當(dāng)。 有德而占,如此易才可用,才是「當(dāng)」。

九卦中的巽卦帛書皆作渙卦,文末更多出一段引子曰的話:「渙而不救則比矣。」 今本巽稱而隱帛本作《渙稱而救》。 帛書《周易》、《易之義》與《繆和》渙卦亦作渙,《繆和》引子曰:「渙者散也。」 與后儒注解相同。 然而,《系辭》與《二三子》卦名作奐,《二三子》孔子回答弟子:「奐,大美也。」 此當(dāng)以渙為渙散義。

朱子:「此如《書》之九德,禮非強(qiáng)世,然事皆至極。 謙以自卑而尊且光,復(fù)陽微而不亂于群陰,恒處雜而常德不厭。 損欲先難,習(xí)熟則易。 益但充長而不造作。 困,身困而道亨。 井不動而及物,巽稱物之宜,而潛隱不露。」

朱子所說的《尚書》九德,出自〈皋陶謨〉皋陶和禹的對話:「寬而栗,柔而立,愿而恭,亂而敬,擾而毅,直而溫,簡而廉,剛而塞,彊而義。」

【注釋】

履和而至,履以和行:履者禮也,因此許多注解談履卦皆不離禮,有時甚至直接稱作「禮」,帛書《周易》卦名即作禮。 虞翻:「禮之用,和為貴,謙震為行,故以和行也。」 至,有二義,一是到達(dá)。 《周禮》「作龜之八命」,即問龜?shù)陌朔N命題,「六曰至」,鄭玄:「至謂至不也。」 韓康伯:「和而不至,從物者也。 和而能至,故可履也。」 孔穎達(dá):「言履卦與物和諧,而守其能至,故可履踐也。」 「言履者以禮敬事于人,是調(diào)和性行也。」 二是極至,如《日講易經(jīng)》:「履之為道,君臣上下,固以各得其所,為和矣。 而平易近情之中,無非天理民彞之準(zhǔn),蓋至極而無可加也。」

謙尊而光,謙以制禮:孔穎達(dá):「以能謙卑,故其德益尊而光明也。」 「性能謙順,可以裁制于禮。」 「謙尊而光」亦見于《彖傳》:「謙尊而光,卑而不可踰,君子之終也。」 荀爽:「自上下下,其道大光也。」 荀爽注出自《彖傳》益卦,《彖傳》謙卦曰:「天道下濟(jì)而光明,地道卑而上行。」 謙以制禮,禮,履也。 禮當(dāng)以謙為制,虞翻:「謙與履通,謙坤柔和,故履和而至。 禮之用,和為貴者也。」 謙卦和履卦旁通,陰陽相反,謙卦柔和,用以制禮。

復(fù)小而辨于物,復(fù)以自知:復(fù)卦為陽息地中,初九一陽初見于五陰之下,因此曰「小」。 但此陽爻為陽息之始,自此終止陰氣之增長,為陰陽消息之分界。 模擬于人性,則是善惡分辨之端。 《系辭下》引孔子注解復(fù)卦初九「不遠(yuǎn)復(fù)」:「顏氏之子,其殆庶幾乎! 有不善未嘗不知,知之未嘗復(fù)行也。」 虞翻:「陽始見,故小。 干,陽物。 坤,陰物。 以乾居坤,故稱別物。」 「有不善未嘗不知,故自知也。 」韓康伯:「微而辨之,不遠(yuǎn)復(fù)也。」 孔穎達(dá):「復(fù)小而辨于物者,言復(fù)卦于初細(xì)微小之時,即能辨于物之吉兇,不遠(yuǎn)速復(fù)也。 復(fù)以自知者,既能反復(fù)求身,則自知得失也。」

恒雜而不厭,恒以一德:荀爽:「夫婦雖錯居,不厭之道也。」 虞翻:「恒德之固,立不易方,從一而終,故一德者也。」 韓康伯:「雜而不厭,是以能恒。」 「以一為德也。」 孔穎達(dá):「恒雜而不厭者,言恒卦雖與物并居,而常執(zhí)守其操,不被物之厭薄也。」 「恒以一德者,恒能終始不移,是純一其德也。」

損先難而后易,損以遠(yuǎn)害:韓康伯:「刻損以脩身,故先難也。 身脩而無患,故后易也。」 「止于脩身,故可以遠(yuǎn)害而已。」 孔穎達(dá):「先自減損,是先難也。 后乃無患,是后易也。」 「自降損脩身,無物害己,故遠(yuǎn)害也。」

益長裕而不設(shè),益以興利:《象》曰:「風(fēng)雷,益,君子以見善則遷,有過則改。」 因此易學(xué)家皆以改過遷善注解。 但復(fù)為返于善,亦有改過遷善之義。 設(shè),《說文》:「施陳也。」 設(shè)為陳設(shè)、建設(shè)、施為之義,《日講易經(jīng)》:「設(shè),是施為之意。」 程頤又進(jìn)一步詮釋為虛偽:「設(shè)是撰造也,撰造則為偽也。」 虞翻:「謂天施地生,其益無方。 凡益之道,與時偕行,故不設(shè)也。」 荀爽:「天施地生,其益無方,故興利也。 」韓康伯:「有所興為,以益于物,故曰長裕。 因物興務(wù),不虛設(shè)也。」 孔穎達(dá):「益是增益于物,能長養(yǎng)寬裕于物,皆因物性自然而長養(yǎng),不空虛妄設(shè)其法而無益也。」 「益以興利者,既能益物,物亦益己,故興利也。」 或以設(shè)為大,鄭玄:「設(shè),大也。」

困窮而通,困以寡怨:虞翻:「陽窮否上,變之坤二成坎。 坎為通,故困窮而通也。」 韓康伯:「處窮而不屈其道也。」 孔穎達(dá):「困窮而通者,言困卦于困窮之時,而能守節(jié),使道通行而不屈也。」 「困以寡怨者,遇困,守節(jié)不移,不怨天,不尤人,是無怨于物,故寡怨也。」

井居其所而遷,井以辨義:韓康伯:「改邑不改井,井所居不移,而能遷其施也。」 「施而無私,義之方也。」 孔穎達(dá):「井居其所而遷者,言井卦居得其所,恒住不移,而能遷其潤澤,施惠于外也。」 「井能施而無私,則是義之方所,故辨明于義也。」

巽稱而隱,巽以行權(quán):巽《彖傳》:「重巽以申命。」 《象傳》:「隨風(fēng),巽,君子以申命行事。」 申命行事即行權(quán)。 稱,《說文》:「詮也。」 段玉裁:「銓者衡也。 《聲類》曰:銓所以稱物。 稱俗作秤。 按爯,并舉也。 偁,揚(yáng)也。 今皆用稱,稱行而爯偁廢矣。” 依段注,稱有二義:一是稱物、詮衡,謙卦《彖傳》所說「稱物平施」。 《九家易》:「巽象號令,又為近利。 人君政教、進(jìn)退、釋利而為權(quán)也。」 《日講易經(jīng)》:「巽以應(yīng)事,能劑量萬物之宜,而稱物平施,不見表暴之跡,乃所謂稱而隱者也。」 二是稱揚(yáng)、稱贊。 韓康伯:「稱揚(yáng)命令,而百姓不知其由也。」 崔憬:「言巽申命行事,是稱揚(yáng)也。 陰助德化,是微隱也。 自此已下,明九卦德之體者也。」 孔穎達(dá):「巽稱而隱者,言巽稱揚(yáng)號令,而不自彰伐而幽隱也。 自此已上,辯九卦性德也。」 「巽以行權(quán)者,巽順也。 既能順時合宜,故可以權(quán)行也。 若不順時制變,不可以行權(quán)也。」