安妮·霍爾中的弗洛伊德與伍迪·艾倫:二十世紀(jì)文化影響的深刻探討

我不敢確定,但我第一次聽到西格蒙德·弗洛伊德的名字,可能是在《安妮·霍爾》的一段獨(dú)白中,當(dāng)時(shí)我差不多十一歲。

在影片中,艾維·辛格引用了弗洛伊德的《智慧及其與潛意識(shí)的關(guān)系》,他認(rèn)為這是某個(gè)笑話的來源,通常來說,人們會(huì)將源頭歸到格勞喬·馬克斯的身上。

這種指涉可以看作是一個(gè)元笑話,它是對(duì)于影響的宣示。馬克斯和弗洛伊德!如果沒有他們的話,二十世紀(jì)會(huì)是什么樣子?或者說,如果沒有艾維·辛格的創(chuàng)造者伍迪·艾倫,一切又會(huì)如何呢?

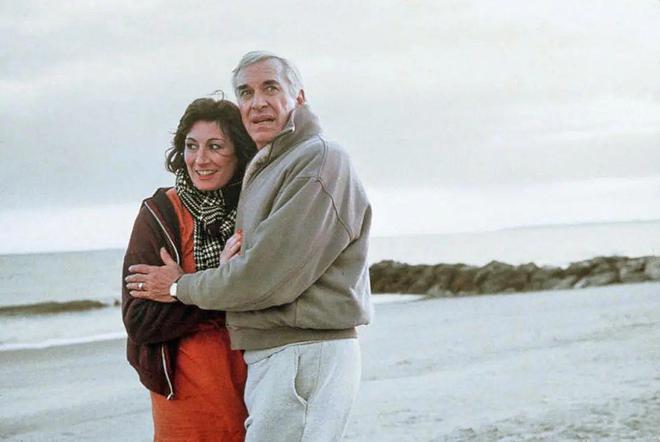

《安妮·霍爾》(1977)

這個(gè)核對(duì)來源的橋段,為此后的場(chǎng)景奠定了基調(diào)。艾維與安妮——當(dāng)然,由伍迪·艾倫和黛安·基頓飾演——呈現(xiàn)在了分屏之中,這展現(xiàn)了對(duì)比治療的過程。這就像是優(yōu)秀的弗洛伊德學(xué)派一樣,他們會(huì)將其稱為「分析」。

而艾維的做法可以說是非常正統(tǒng)的。安妮坐在一張伊姆斯式的椅子上,燈光明亮,一張抽象畫掛在墻上;艾維則躺在一間陰暗房間里的沙發(fā)上,我們可以看到厚重的窗簾和深色的木板。他的醫(yī)生臉色嚴(yán)肅,滿頭銀發(fā),他們?cè)谡務(wù)撔裕務(wù)摪S為他女友的治療付費(fèi)的事實(shí)。

可以毫不夸張地說,艾倫推動(dòng)了弗洛伊德的概念引入流行文化的過程。「神經(jīng)癥」是一個(gè)非常棘手的概念,而他也為這個(gè)概念賦予了特別的威望。我們還可以換一種說法:艾倫在七十年代的電影中塑造了一系列焦慮的、難為情的、永不滿足的形象,他們使得神經(jīng)癥呈現(xiàn)為一種風(fēng)格,而不是一種精神障礙。他其他的自我并不能算是案例分析,他們更像是一種模范。

在他的幾篇著作中,弗洛伊德將神經(jīng)癥與「矛盾情緒」聯(lián)系在一起,在他看來,這個(gè)詞意味著兩種共存的、相互對(duì)立的、同等強(qiáng)烈的情感。它意味著又愛又恨、既同情又?jǐn)骋暋⒓葰J佩又厭惡。這不僅是一種私人性的情緒,它也可能是社會(huì)性的。在《圖騰與禁忌》中,弗洛伊德指出,在某些部落里,受人尊敬的長老也會(huì)被看作是邪惡的惡魔,而他也闡釋了這一點(diǎn)。或許你知道我在說什么了。

而在如今的文化中,伍迪·艾倫恰恰處于這樣一種尖銳的矛盾狀態(tài)。也就是說,就像許多其他議題一樣,公共話語意味著沖突、兩極分化以及對(duì)中間立場(chǎng)的排斥。愛與恨占據(jù)著對(duì)立的陣營,他們的觀點(diǎn)似乎不可能達(dá)成和解。

至少,當(dāng)人們談到艾倫和他養(yǎng)女迪倫·法羅的猥褻指控時(shí),這種沖突顯得難以調(diào)和。他堅(jiān)決否認(rèn)這些指控,而他最熱情的捍衛(wèi)者則認(rèn)為,如果你懷疑這一點(diǎn),那你就是現(xiàn)代的麥卡錫主義,現(xiàn)代的獵巫人。

但是,再次提起這項(xiàng)性侵指控,有時(shí)是一種逃避真正任務(wù)的方式——或許真正的任務(wù),是去闡釋艾倫的作品,這是一項(xiàng)永無止盡的、并不總是那么愉快的工作。電影的意義,它對(duì)于我們這么多觀眾的意義,是不會(huì)這么輕易就消失的。這種矛盾的心態(tài)需要被承認(rèn),也需要被分析。正因如此,我在過去幾周的大部分時(shí)間里,都在重溫我過去最喜歡的一些電影。

無論是艾倫先生最猛烈的批判者,還是他最為熱情的愛好者,都希望終止這樣的分析,迪倫·法倫的指控,以及他們提出的另一段插曲——艾倫與女演員米婭·法羅十二年戀情的終結(jié),以及他與她的女兒宋宜之間的情事,如今宋宜是他的妻子——對(duì)于許多人來說(尤其是年輕人),都是某種無法通融的事件。而對(duì)于其他人來說(包括我自己在內(nèi)),對(duì)于那些二十五年來一直與艾倫保持聯(lián)系的人來說,更深入地審視過去,似乎是一種本能反應(yīng)。

我已經(jīng)表明,為什么我不再認(rèn)為,找到一種道德或智識(shí)層面的立場(chǎng)是可行的。當(dāng)然,我沒有說服所有人。有些讀者寄來了那些有過暴行、卻又偉大的藝術(shù)家的名錄。他們?cè)趺戳四兀课覀兪欠駪?yīng)該根據(jù)他們的行動(dòng),來衡量他們的工作呢?我們是否應(yīng)該用對(duì)待如今那些「厭女癥」的方式來對(duì)待他們?

壞人創(chuàng)造偉大藝術(shù)的事實(shí),往往被看作是問題的解決方案,而不是問題的陳述。它其實(shí)還在假設(shè),偉大是一種固定的常量,而不是某種備受爭議的話題或結(jié)果。

那么,我們?yōu)槭裁床粻幷撘幌履兀课榈稀ぐ瑐惥烤故遣皇莻ゴ蟮碾娪皩?dǎo)演呢?有沒有證據(jù)可以證明這一結(jié)論呢?此前的批評(píng)意見是很有幫助的,部分原因在于,它向我們表明,伍迪·艾倫的「偉大」似乎從未達(dá)成過共識(shí)。

艾倫有一位偉大的支持者,他的名字是文森特·坎比,他曾于1969年至1993年擔(dān)任了《紐約時(shí)報(bào)》的首席影評(píng)人——2000年,這位導(dǎo)演為現(xiàn)代藝術(shù)博物館舉辦的坎比追悼會(huì)寄來了一封感謝信。當(dāng)然,也有一些批判他的人,其中就包括《紐約客》的寶琳·凱爾,這是一位對(duì)他忽冷忽熱的影評(píng)人。

如果看一眼關(guān)于他的評(píng)論,看一眼他那豐富的作品序列中被選取的樣本,就會(huì)明顯地意識(shí)到,他作為藝術(shù)家的聲譽(yù)——不僅是一個(gè)喜劇專家、紐約社會(huì)觀察者,也是自己那種形式主義和主觀思想的囚徒——主要基于他在1980年代中期和1990年代初期拍攝的影片,那是他與米婭·法羅交往的幾年。

當(dāng)然,我并不認(rèn)為他最有趣的作品都屬于這一時(shí)期,我也不認(rèn)為從《開羅紫玫瑰》到《丈夫、太太與情人》的那些作品,在今日仍可以徹底地被接受。我想表明的是,法羅女士出現(xiàn)在大多數(shù)作品之中,當(dāng)然,她的家人(包括她的一些孩子)也偶有出現(xiàn),這讓人無法不去聯(lián)想到艾倫的私生活,這也挑戰(zhàn)著一種既有的觀念:私生活真的很容易從他的工作中分離出來嗎?

《開羅紫玫瑰》(1985)

《漢娜姐妹》、《罪與錯(cuò)》和《丈夫、太太與情人》尤其利用了生活的親近感。雖然這些影片的一些情節(jié)中添加了嚴(yán)酷的、憤世嫉俗的元素,但它們還是創(chuàng)造出了某種親密、溫暖的感覺。

在這些影片中,在艾倫先生與法羅女士之間,被設(shè)定了一系列愛情失敗的場(chǎng)景,譬如分手或是錯(cuò)過了聯(lián)系的機(jī)會(huì)。他們常常會(huì)扮演銀幕上最為聰明的角色,但他們也是最悲哀的、最不具同情心的角色。與這些角色所呈現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)相比,他們交織的命運(yùn)、他們自身更魯莽的靈魂,可能要顯得更為豐富、更具戲劇性。

《漢娜姐妹》(1986)

可以想想《漢娜姐妹》里的邁克爾·凱恩,他是一個(gè)充滿同情心的罪人,受到了欲望、嫉妒和驕傲的推動(dòng)。他是備胎畫廊中的一員——當(dāng)然還有馬克斯·馮·敘多夫飾演的專橫藝術(shù)家,以及艾倫那位身陷精神痛苦的電視編劇。

他們都圍著作為片名的核心人物轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。而那些由芭芭拉·赫希、黛安·韋斯特和法羅飾演的女性,是那些復(fù)雜、嚴(yán)肅女性的范例。她們最終會(huì)從艾倫的電影中消失,取而代之的是浪漫的襯托者,或是情節(jié)劇中的幻想。

《漢娜姐妹》(1986)

《另一個(gè)女人》是由吉娜·羅蘭茲擔(dān)任主角的,她飾演了一位教授,而法羅女士則飾演了一位病人,她在隔壁的公寓里咨詢著分析師。這可能是艾倫影響最為持久,也最為成功的一部影片,在它的想象中,女性可以獨(dú)立于他這樣的男人發(fā)揮作用。

你可以認(rèn)為,艾倫從英格瑪·伯格曼那里學(xué)到了很多東西——在這一時(shí)期,伯格曼的影響是公開的、難以避免的——但他的同理心與好奇心以前所未有的程度注入了影像之中。

《另一個(gè)女人》(1988)

在那些歲月里,伍迪·艾倫的想象力自由地跨越了過去的流行文化,充滿了魅力與氣魄。這往往得益于法羅女士那種喜劇性的鎮(zhèn)定,以及情感層面的優(yōu)雅。在他的職業(yè)生涯中,對(duì)于情感動(dòng)蕩的深究,以及對(duì)于形而上學(xué)絕望的伯格曼式探索,總是被捆綁在一起,注入到那種甜蜜的懷舊喜劇中(這種懷舊也可能是形而上學(xué)的悲傷):《開羅紫玫瑰》、《丹尼玫瑰》和《無線電時(shí)代》均是如此。

前兩部影片可以看作是他獻(xiàn)給法羅女士的情人節(jié)禮物,但它們同樣也是屬于法羅本人的電影,她的影響是不可磨滅的。它們與自身指涉的那些古典主義好萊塢電影一樣,這些影片要求人們強(qiáng)烈地認(rèn)同其中的明星,其程度至少要等同于對(duì)導(dǎo)演的認(rèn)同。

《丹尼玫瑰》(1984)

當(dāng)然,這不一定會(huì)讓它們變得很容易看懂。艾倫與法羅的這種創(chuàng)造性伙伴關(guān)系,是如此地富有成效,但他們的私人關(guān)系卻以如此顯見的苦澀而告終。這樣的事實(shí),無論是對(duì)于艾倫的辯護(hù)者還是譴責(zé)者來說,都無法提供什么慰藉。但是,這種事實(shí)確實(shí)可能誘導(dǎo)某種一廂情愿的想法,某種奇幻的愿望:有些人想要抹去那些后來浮現(xiàn)的丑陋,想要假裝什么都沒發(fā)生過,想要在電影導(dǎo)演與他的主題之間立起一道屏障。

你如何理解《罪與錯(cuò)》中體現(xiàn)的那種殺氣騰騰的厭女癥?畢竟馬丁·蘭道飾演的那個(gè)角色,殺掉了他那位煩人的情婦(安杰麗卡·休斯頓飾)。(十五年后,喬納森·萊斯·梅耶斯在《賽末點(diǎn)》中對(duì)斯嘉麗·約翰遜做了同樣的事情。)

《罪與錯(cuò)》(1989)

圍繞著這一事件的哲學(xué)性絕望,是否為不道德行為提供了闡釋或借口?它解釋了誰的做法?那么,在《丈夫、太太與情人》中,艾倫飾演的角色,與一名二十一歲的大學(xué)生之間產(chǎn)生了近乎浪漫的戀情,這又是怎么回事呢?這段戀情的失敗,讓這個(gè)男人后悔自己毀掉了與法羅女士飾演的女人的婚姻。這種事后的悔過,是不是先發(fā)制人的道歉之舉呢?這是一種否認(rèn)的行為嗎?這是完全無關(guān)緊要的嗎?

《丈夫、太太與情人》(1992)

仍有一些人會(huì)堅(jiān)持最后的那個(gè)答案,在很長一段時(shí)間里,這將成為某種重要的陳詞濫調(diào)。這種看法仍將繼續(xù)存在。關(guān)于伍迪·艾倫的爭論遠(yuǎn)未結(jié)束。危重的神經(jīng)癥,可能是無法治愈的。

但是,弗洛伊德也提醒了我們,如果堅(jiān)持沉溺其中,可能會(huì)付出某種代價(jià),他的論斷對(duì)我們是很有用的。他指出,神經(jīng)癥也意味著「從一個(gè)不那么令人滿意的現(xiàn)實(shí),飛往一個(gè)更令人愉悅的幻想世界。」他接著表明,現(xiàn)實(shí)世界「正處于人類社會(huì)及其集體制度的支配之下」。背離現(xiàn)實(shí),同時(shí)也意味著退出社會(huì)。