山東舊時傳統(tǒng)婚俗(上):議婚、合婚、傳啟以及龍鳳帖,你可聽過

結(jié)婚是一般家庭的三大喜事之一,人們對它極為重視,一直都有“小登科”之稱。古人認(rèn)為婚姻是人倫之始,有著合兩姓之好,上事宗廟,下繼后世的意義,因而形成了一套繁雜的禮儀制度。今天就聊聊山東人古時及近代的婚俗,有可能也是我國大部分地區(qū)的婚俗。

內(nèi)容比較多,這一篇先說到“訂婚”的風(fēng)俗,下一篇再聊聊正式成婚的相關(guān)內(nèi)容。

古代婚禮,等級森嚴(yán),士大夫通行六禮,即“納采”、“問名”、“納吉”、“納徵”、“請期”、“親迎”;平民百姓則從簡。在山東,各地的民間婚俗,古時也不盡拘泥于六禮;近代結(jié)婚,多用“文公家禮”,或因陋就簡,變通行事,一般有議婚、定婚、迎娶等程序。

山東各地從前的男女婚約,自由戀愛者極少,多是家長包辦,通媒結(jié)親,即所謂“父母之命,媒妁之言”。議婚,就是由媒人來往于雙方家長之間,商量締結(jié)婚姻關(guān)系。結(jié)親的基本條件是門第相當(dāng),財產(chǎn)相若,同姓不婚,兼及品貌、年齡般配,骨血不能倒流等。

一般來說,對男家的門第、財產(chǎn)要求比較高,女家可以等而次之。因此,議親往往是男家相中女方的品貌,首先遣媒提親;女家則在對方門第的高下、財產(chǎn)的多少、彩禮的豐約之間抉擇。雖然各地都標(biāo)榜婚不論財,但事實上從議婚開始,就已深深地打上了買賣婚姻的烙印。

古代官方規(guī)定,男三十而娶,女二十而嫁,是為不失時。事實有時卻并非如此,歷代的早婚現(xiàn)象都相當(dāng)嚴(yán)重,宋代就曾有過“凡男年十五,女年十三,并聽婚嫁”的規(guī)定。山東舊時的婚嫁年齡,各地有所不同,一般在二十歲前后,但也有早婚的風(fēng)俗。

據(jù)清代和民國年間的縣志記載,俗喜早婚的有13個縣,多在西部地區(qū)。冠縣(聊城冠縣)、陵縣(德州陵城區(qū))、長清(濟(jì)南長清區(qū))等地,男年十一二歲即娶,臨清(聊城臨清市)、高唐(聊城高唐縣)、茌平(聊城茌平區(qū))等地,則男年十五六歲即娶,有的地方甚至十歲即娶二十余歲之婦。早婚大多是女長于男,一般相差七八歲,多者能相差二十歲。議婚的年齡,各地也不盡相同,通常在婚前一年就議定,但也有指腹為婚、娃娃親和童養(yǎng)媳等過早議婚的現(xiàn)象。

議婚階段,媒人起著重要作用。職業(yè)媒人多是腿勤嘴巧的婦女,俗稱媒婆。她們見多識廣,信息靈通,經(jīng)常主動物色對象,為男女兩家保媒,事成之后可得到豐厚的謝禮。因此,媒婆提親往往兩頭欺瞞,盡量讓雙方家長感到滿意。

媒婆議親,首先是口頭上探詢雙方的意圖,如雙方家長認(rèn)為可以結(jié)親,這時一般由男方出面,正式請媒人去商議定親事宜。在德州,媒人要先給男方家長磕頭,謂之“懇親”,然后到女家說明來意,女家應(yīng)允,媒人也要給女方家長磕頭,謂之“懇住親”。招遠(yuǎn)縣的媒婆只起聯(lián)系作用,女方應(yīng)許結(jié)親后,還要請親交有秩者四人或二人為兩家的正式媒人,謂之“大媒人”,擇日到女家去議親,女家設(shè)酒席招待,謂之“吃喜面”。

經(jīng)過議親,雙方都認(rèn)為滿意,還不能簽訂正式婚約,仍要進(jìn)一步請算命先生或者陰陽先生來合婚。合婚,主要是看男女雙方在屬相上是否有相克之處,凡相克又無法破解是絕對不能結(jié)親的。

看屬相是否相克,有許多流行的說法,如“白馬犯青牛,雞猴不到頭”、“龍虎相斗,狗兔不和”等。合婚不僅看屬相,還要根據(jù)雙方的生辰八字,推出他們屬于何種命相,再以陰陽五行說的相生相克之理,來推斷兩人的命相是“相生”或“相克”。

如一方為金命,一方為火命,謂之“火克金”,則這門親事就不再繼續(xù)向前發(fā)展;如一方為木命,一方為火命,謂之“木生火”,則是大吉的征兆,可以成婚。經(jīng)過合婚,凡命相不相克,便可以進(jìn)入婚禮的下一個程序——簽訂婚約。

訂婚,民間通常稱作“傳啟”,一般又有“傳小啟”和“傳大啟”之分。“傳小啟”,也稱作“換柬”、“換帖”、“下通書”、“過小帖”等,是雙方初步落實婚姻意圖的一種書面形式。這時,男家請人用紅紙將求親之意寫成小帖,帖式主要寫清男方的生辰八字,折成帖狀,封面再寫上吉祥的祝詞,以及“敬求金諾”、“恭侯金諾”之類表示求親的字樣。

女家接到投啟后,即寫允啟,帖式是女方的生辰八字,外加“謹(jǐn)遵臺命”、“仰遵玉言”等表示同意結(jié)親的字樣。雙方的柬帖都以家長的名義,落款不出現(xiàn)子女的名字,民國年間行新式婚禮,始有當(dāng)事人雙方直接出面的帖式。

傳啟要用紅漆禮盒或者拜匣,男方在盒內(nèi)要放上押帖物,多是耳墜、戒指等,富裕人家也有用手鐲的。有些地方送帖時還要給女方一點衣物。因為傳小啟后這門親事就算定下了,所以男方送的禮物叫作“紅定”。現(xiàn)在沂蒙山區(qū)的“遞紅子”,就類似紅定。此后,男方一般不能再悔婚,女方則可以進(jìn)一步考察,考察的內(nèi)容主要是看家產(chǎn)和相親,如不中意,允許悔婚,這叫作“羞男不羞女”。

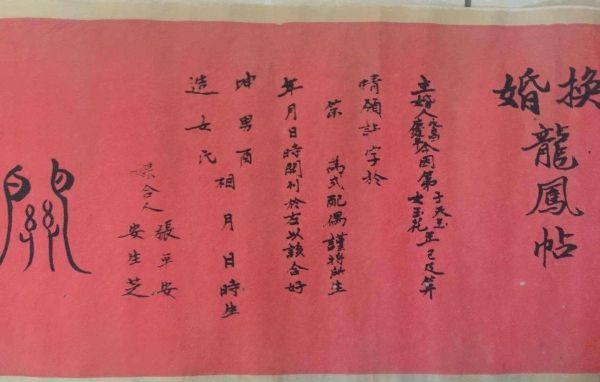

傳大啟,也稱作“傳柬”、“過大帖”、“換大帖”,是舊時正式簽訂婚約的一種形式。大啟,有的地方稱作“龍鳳帖”,帖長約一尺,寬約五寸,厚約一寸,為多折的專供辦婚事用的印刷品。龍?zhí)麑9┠蟹绞褂茫G色,扉頁上印有一雙盤龍;鳳帖專供女方使用,粉紅色,扉頁上印有一雙飛鳳。

大啟的內(nèi)容,男方多寫“久仰名門,愿結(jié)秦晉”、“不揣寒微,仰攀高門”等,在下方落款“眷姻弟××暨子××現(xiàn)年××歲頓首”,再寫上年月日。女方則寫“幸借冰言,仰答洪章”、“謹(jǐn)遵玉言,愿結(jié)秦晉”等,左下角落款“眷姻弟××暨女××現(xiàn)年××歲頓首”,再寫上年月日。大啟是正式婚書,相當(dāng)于現(xiàn)在的結(jié)婚證書,具有法律效力。兩家傳過大啟之后,表明婚約達(dá)成,已成姻眷,可以互通慶吊,互送節(jié)禮。

傳大啟比較隆重。膠東的萊陽(煙臺萊陽市)、牟平(煙臺牟平區(qū))等地,男家擇日張筵全親族,書全帖,備首飾、羊紅、果酒送女家;女家納禮,亦會親族,書全帖,備冠履、筆墨作答,謂之“定親”。招遠(yuǎn)(煙臺招遠(yuǎn)市)傳大啟亦會親族,男方并率女婿到女家赴筵,謂之“會親酒”。高密縣或男女家先后會親,或遣人通啟。

傳大啟時各地都有些講究。泰安在盛啟的盒內(nèi)要放上麩子和鹽,以喻有福和有緣。沂蒙山區(qū)男女雙方各找一個上有父母,下有子女,且比較熟悉各種禮儀的男人,同媒人一起,由男家動身傳啟。他們將一個里面包有紅麩子(諧音鴻福)、紅糖(意為甜美)、香、艾(諧音相愛),一對穿著紅線的針(意為千里姻緣一線牽)和啟柬的包袱,送到女家;女方將回啟連同衣帽等禮物放在包袱內(nèi),令其帶回。

德州一帶在傳龍鳳帖時,男方要將龍?zhí)b入紅漆禮盒內(nèi),并備下豬肉四斤(俗稱“一刀肉”,或稱“鴛鴦肉”,從中間割一刀,但不要割斷)、饅頭四斤、掛面二斤、大米二斤為四色禮,裝入食盒內(nèi),再放上一把麩子,請媒人持龍?zhí)校瑤投Y人抬上食盒,送往女家。

女家收到后,即刻寫好鳳帖,并備下回禮請媒人帶回。女家的回禮要回糕和一種稱作“盒子”的夾餡餅,此時亦稱作“喜盒子”。喜盒子要回二百個,其中必要兩個大的。男家送來的四色禮,其他東西可以留下,“鴛鴦肉”則要從中間割開,留下一半,另一半退回。回禮時還要在原食盒里的麩子上,撒一把面粉,謂之“夫妻見面”。

男家收到喜盒子后,兩個大的給公婆和女婿吃,其余的要向親朋和四鄰散發(fā),謂之“散喜盒子”。散喜盒子的用意是向外界表明,婚事已成,別人不要再來提親了,因此女家也要散發(fā)。喜盒子忌用肉餡,據(jù)說用肉餡,媳婦過門后性子肉,即性子慢,不爽快的意思。

傳過大啟之后,雙方的婚姻關(guān)系便得到社會的公認(rèn),無論哪一方再提出退婚,都會認(rèn)為是不道德的。

關(guān)于山東的婚俗,今天先聊到這里,下一篇很快就來,敬請期待。