韓國最經(jīng)典的電影,罵了他們國家

蘭波

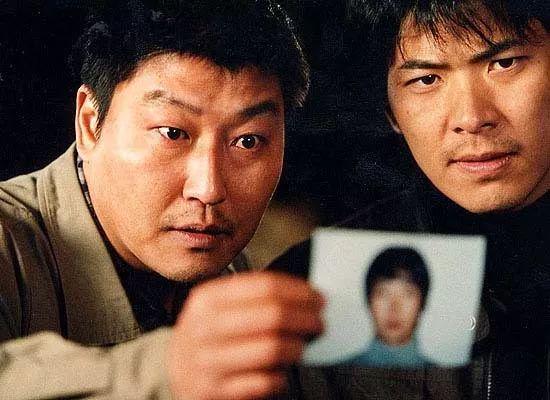

《殺人回憶》因為真兇現(xiàn)身,重新成為電影與現(xiàn)實之間對照的最佳樣本。

《殺人回憶》

《殺人回憶》的真實案件原名「華城連環(huán)殺人案件」,曾是「韓國三大未解謎案之一」。

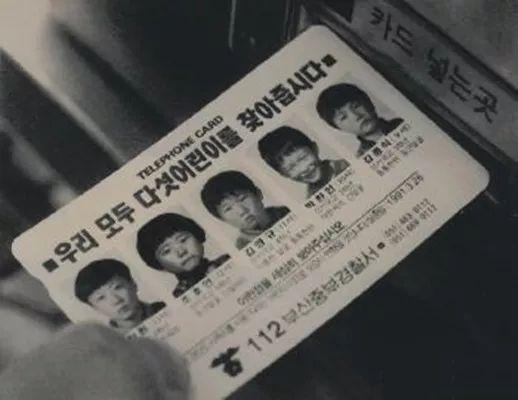

三大謎團的其它兩起案件也于2007年和2011年被搬上銀幕,李炯浩被誘拐的案件被2007年改編成《那家伙的聲音》; 青蛙少年失蹤事件被改編成《孩子們》,票房表現(xiàn)均都不俗,但在影迷心中擁有無法撼動的經(jīng)典地位的,還是《殺人回憶》。

《那家伙的聲音》

《孩子們》

讓我們來簡單回溯下案件,1986年9月15日到1991年4月3日的4年零七個月期間,韓國京畿道華城郡臺安邑一個半徑2公里的區(qū)域內(nèi)先后有10名女性受害,年齡最大71歲,最小14歲,這些女性都是先被綁架,后被強奸,最后被勒死,只有一人幸存,成為韓國建國以后罕見的連環(huán)殺人案件。

根據(jù)韓國法律規(guī)定,刑事案件發(fā)生后的有效上訴日期不能超過15年,而「華城連環(huán)殺人案」最后的第十起案件的上訴時效(15年)即告終結(jié),即使此后抓到罪犯,也不能判刑,這是法律的無奈。

從2006年開始,華城連環(huán)殺人案就已經(jīng)過了上訴時效,兇手依舊面目模糊,也成為兩代韓國人心中的陰影。 一些參與過此案調(diào)查的警察在退休后也一直在堅持尋找兇手,但在偵破手段尚未完整齊備的過去十多年間,這個案子依舊懸而未決,直到今天。

《殺人回憶》

網(wǎng)上曾流傳著當(dāng)年調(diào)查過這個案件的老警察發(fā)的直抒胸臆的帖子,在這個帖子里,這名宋康昊扮演的樸警官的原型用沉重但堅定的口吻宣稱:「我依舊快沒時間,但是還在華城,我打算搜捕你直至離任那天 ……只要公訴時效取消的話,沒有我,后輩們也必定會將你逮捕歸案。 」

話之鏗鏘,讓人動容,而天網(wǎng)恢恢,終究疏而不漏!

除了電影本身具備的價值引發(fā)了影迷的巨大關(guān)注外,本案正因「訴訟時效」這一名詞使得電影在公映十多年后還引發(fā)了廣泛討論,事關(guān)這部電影的社會學(xué)意義和美學(xué)價值一直成為影迷們的常年話題,可至今日,真兇被抓獲的這一事實卻激發(fā)了影迷普遍的好奇心和擔(dān)憂。

那就是,兇手被抓獲后,這部電影直到結(jié)尾也沒有揭露出真兇的身份而帶來的震撼性結(jié)尾和社會性具備的經(jīng)典意義和美學(xué)價值,會因此而被改寫么?

《殺人回憶》

換種提法,也就是說,在真兇伏法之前,《殺人回憶》給出了奉俊昊對此案件獨屬自己的闡釋,這種闡釋會否因真兇伏法后不再被大眾和影迷所接受?

因為從今而后,大眾再觀看欣賞它的心態(tài)肯定會不一樣,這對電影的內(nèi)在價值,會帶來變化么?因為結(jié)局之殘酷(殺人兇手逍遙法外且毫無頭緒)加深的電影的悲劇色彩,而帶來直擊人心的力量會因此消散么?

個人認(rèn)為,奉俊昊恰恰會因?qū)@個案件采取的藝術(shù)手法而被永遠銘記在影史之中,無論真兇伏法與否。

在大衛(wèi)·波德維爾和克里斯汀·湯姆森所提出的好萊塢的經(jīng)典敘述模式中,有三種敘事動機,分別為: 現(xiàn)實主義動機(符合現(xiàn)實的合理解釋)、類型片動機(符合某類型片的戲劇性邏輯)和因果性動機(具有組織鏡頭和故事內(nèi)容的作用),其中,因果性動機最具重要性。

奉俊昊從最開始就恪守了現(xiàn)實主義動機這條路子,可謂一板一眼,即從種種事實邏輯推理出的分析和調(diào)查,奉俊昊幾乎是還原了當(dāng)時所有辦案警察的思路,不管是樸警官的狂躁與粗魯,還是徐警官的精細(xì)與審慎,但無論怎么調(diào)查,辦案的路子總會走入死胡同中,也將觀眾的情緒帶入到了一種焦躁和癲狂相疊的境地之中。符合現(xiàn)實的合理解釋遇到了最強阻力。由此,影片的現(xiàn)實主義動機也一步步被打破了。

《殺人回憶》

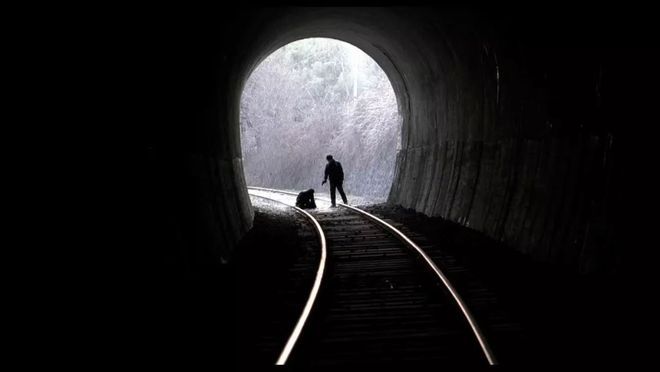

在最后的隧道戲中,平常看似魯莽的樸警官拿來了嫌疑人的DNA檢驗報告,結(jié)果顯示嫌疑人樸興圭并非罪犯。 而一向講求證據(jù)的徐警官卻崩潰了,所有符合現(xiàn)實的合理解釋都被顛覆,觀眾也因為兩名主角的性格交替和這未料到的結(jié)果而失控,在徐警官到底殺不殺樸興圭這一舉動上彷徨動搖。

至此,好萊塢慣常使用的第二種敘事動機——類型片動機也被打破了。

嫌疑人/警察是好人還是壞人? 如何界定區(qū)分?是相信直覺還是相信證據(jù)?這種反類型片的做法雖然最近開始大行其道,但在世紀(jì)之初,這點違背常規(guī)的做法確實罕見。

但最精妙的還屬于結(jié)尾,樸警官時隔多年重返兇殺現(xiàn)場,面對水渠旁小女孩的疑問,他忍住了眼淚,小心翼翼地詢問那個男人的長相打扮,希望仿佛在這一刻升騰而起,但小女孩只能告訴他,雖然記不起那個人的模樣,但那個人就是普通人的模樣。

《殺人回憶》

那張臉就像蕓蕓眾生中的任何一張臉,就像大海中的一滴水,無從找尋,卻代表著人性的本質(zhì),而樸警官反向望著觀眾的眼光,仿佛看到了人性的深淵——我凝望著深淵,而深淵亦凝望著我。

好萊塢經(jīng)典敘事模式的第三種——因果性動機也在此刻被奉俊昊打破了,這是個相當(dāng)大膽的處理,光憑這一點,《殺人回憶》就足以載入史冊。

我甚至懷疑奉俊昊早早在劇本創(chuàng)作階段就最先想好了這個結(jié)尾,而這個結(jié)尾才是因,其它的所有鋪陳都是為了這一刻,都是電影精心構(gòu)筑出的苦果,在這一刻混淆了因果和真實與推測的界限。

兇手真實身份的模糊性同樣混淆了真實和虛構(gòu)的界限,奉俊昊同樣把握好了這部電影的氣質(zhì):根據(jù)真實案例改編,卻將真實性落在了無從叵測的命運之手反面,真實性是構(gòu)筑荒謬的基礎(chǔ),越是證據(jù)具有說服力,最后的反差帶來的震撼就越大,而無力感就是從中滋生的,直至最后它們啃噬著所有觀眾的心靈,撐起觀眾懷疑的是根本不愿意去相信真相是這般殘酷,理智上的相信并不代表在情感上一樣可以接受,甚至拒絕接受。

在《殺人回憶》里,奉俊昊將三種經(jīng)典動機敘述的模式統(tǒng)統(tǒng)打破,甚至反向用之,而歸根到深層原因,就是因為真兇在當(dāng)時拍攝時并未抓住,奉俊昊只能將自己的推測想象運用在這部電影上,打破常規(guī),從而在三種動機上都造成一種破裂的斷口,并形成了一種「殘缺的美」。

這種「殘缺的美」,正好是將《殺人回憶》推向影史高峰的奇點,正如「斷臂的維納斯」一樣。

《殺人回憶》

這種殘缺完美符合了整部電影的氣質(zhì)——悲劇其實并不可怕,可怕的是明明知道這本身就是一場悲劇,而人們卻無力更改。 哪怕是做一丁點什么來阻止這場悲劇也不會像這樣聽之任之來得讓人壓抑。

這種宿命的基調(diào)得到了古希臘悲劇的真?zhèn)鳎彩潜酒罱K升華的關(guān)鍵,那種讓人目睹了真相反而更加無能為力的感覺打破了三種模式結(jié)合的傳統(tǒng)模式。

敘事上的殘缺成就了無力感,而無力感才是這部電影的精髓。

在完成了這般復(fù)雜的敘事技巧之外,奉俊昊還將自己社會學(xué)專業(yè)所學(xué)到的一切都精心放置在電影的主題意指之中,我從來認(rèn)為,最精妙的人物刻畫離不開社會學(xué)式的復(fù)雜性和層次感,這點是奉俊昊一向最擅長的技巧,也是本片可以超越時代的精妙所在。

那些韓國軍統(tǒng)時代的背景信息,如同一個個精妙的符號安置在所有電影的轉(zhuǎn)折處,在殺人案偵破過程中,韓國在前民主化運動的時代回憶也都融在其中,化成了一幅背景,其主題關(guān)鍵詞是——荒謬。

把辦案中的民警抽調(diào)出來鎮(zhèn)壓游行運動,在嚴(yán)刑逼供中刑警們逼迫犯人自承其罪,甚至還有對警察們擁有的無限公權(quán)之力之懼怕而被火車碾壓而死的光昊,這一切都是劍指時代的荒謬不公和無情。

這點從電影開頭的音樂響起而延展的長鏡頭中可以看出,奉俊昊譴責(zé)的不光是人性,還有體制帶來的隱性壓迫和官僚們的碌碌無為,人民對軍政府的不滿,在漢城奧運會前夕,韓國民主尚剛露出一絲曙光的焦灼和無力感,一直貫穿到電影結(jié)尾,時代給個人帶來的創(chuàng)傷永遠激蕩在觀眾的胸口。

《殺人回憶》

這正是《殺人回憶》會被韓國觀眾及全世界觀眾所銘記的原因,它如同一個時代封存的琥珀或時間膠囊一樣,封存著紀(jì)錄和解答那個時代——韓國民主化前夕的所有歲月的所有記憶和密碼,它不會因為真兇落網(wǎng)而減少其內(nèi)廩的社會價值和人文價值,以及電影技巧。

相反,真兇被抓捕的最大價值應(yīng)該著力于改變那些不合理的社會制度上,尤其是15年后就免于刑事追訴的這個司法弊端,而這一社會價值,恰恰是《殺人回憶》這部電影和緊隨其后,對著時代創(chuàng)傷不斷進行反思而創(chuàng)作的電影人和電影所賦予的么? 他們所作出的憤怒吶喊,劍指不公正的社會規(guī)則,不正是映照著對《殺人回憶》最高的褒獎么?

最后補充一點最新信息是:兇手可能不止一人,可能有模仿犯罪行為,現(xiàn)在落網(wǎng)的這名犯人可能不是最初進行殺戮的那名犯人,而真兇可能不止一人,甚至還有從犯,也不一定再像現(xiàn)在抓獲的這名犯人那樣被抓捕歸案。

那么,尚有未落網(wǎng)的真正兇手是否在電影院曾看見電影結(jié)尾宋康昊回頭的凝視呢?想來,還是不寒而栗。

下一篇:《好東西》怎么扯上“鬼故事”了?