一位清潔工的《完美的日子》,如何專注地活在當(dāng)下?

東京澀谷公共廁所清潔工一天的生活,被德國(guó)導(dǎo)演維姆·文德斯拍成電影《完美的日子》。影片主人公平山的飾演者、日本演員役所廣司獲得2023年戛納電影節(jié)最佳男主角。

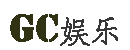

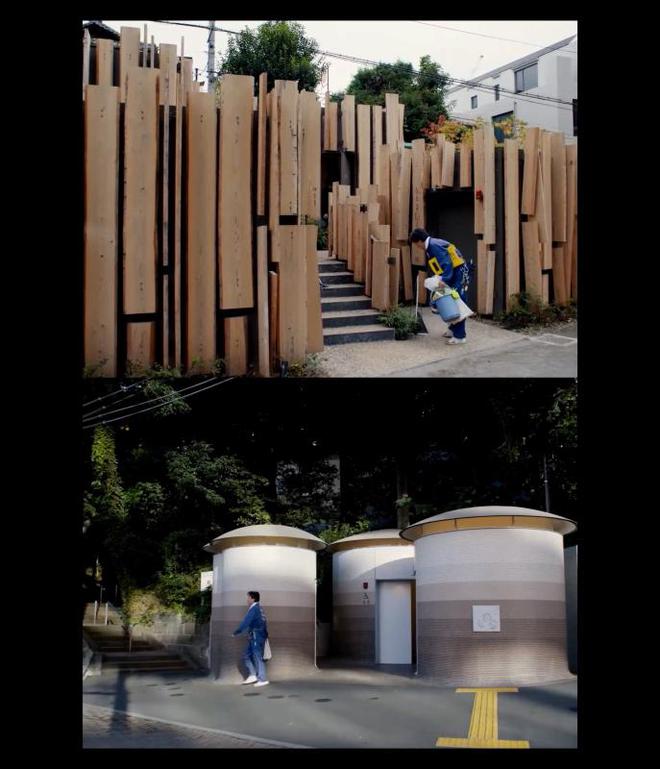

過去一年,《完美的日子》在藝術(shù)影展放映時(shí)一票難求。影片中平山工作的地點(diǎn),被影迷整理成合集成為東京巡禮打卡地。平山過著的一種近乎古典的樸素生活,成為許多人心中理想生活的樣本。在觀看一個(gè)人周而復(fù)始的生活與勞作中,人的焦慮被撫平,獲得了久違的寧?kù)o。

11月15日,《完美的日子》以分線發(fā)行方式公映。影片正式上映前,在上海MOViE MOViE影城(前灘太古里店)等多地影城聯(lián)合舉辦的首映禮上,文德斯通過大銀幕與中國(guó)觀眾見面,分享創(chuàng)作幕后的故事。

《完美的日子》原本是一則“命題作文”。文德斯受邀拍攝與東京公共廁所有關(guān)的宣傳短片,文德斯提議,不如用17天的時(shí)間拍攝一部真正的電影,聚焦一個(gè)人的日常生活。影片的核心靈感來自于日語(yǔ)詞匯“木漏日”(komorebi),指的是樹葉隨風(fēng)搖曳,陽(yáng)光透過樹葉灑落地面留下閃爍光影的瞬間。

活在此時(shí)此刻的感覺

文德斯今年79歲,以《德州巴黎》《柏林蒼穹下》等作品聞名影壇,是當(dāng)代德國(guó)電影最重要的代表人物之一,2015年被柏林電影節(jié)授予終身成就獎(jiǎng)。《完美的日子》是他拍攝于2022年的最新作品。

與中國(guó)影迷連線時(shí),文德斯戴著鴨舌帽、黑色圓框眼鏡,看上去親和友善。對(duì)觀眾提出的每一個(gè)問題,他總是滔滔不絕,富于畫面感和豐富細(xì)節(jié)的敘述,讓人感受到這位導(dǎo)演內(nèi)在的生命力和充沛情感。

學(xué)者戴錦華覺得,《完美的日子》擁有一種動(dòng)人力量,準(zhǔn)確地降落在這個(gè)時(shí)代的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。文德斯過往影片都在講述一個(gè)被摧毀或被拋棄的生命的故事,情感和暖意通常在影片結(jié)束的時(shí)刻浮現(xiàn),而《完美的日子》呈現(xiàn)的正是情感和暖意延展的過程。平山像是經(jīng)歷過摧毀和拋棄之后,最終決定回到極端不完美人間的天使。

文德斯的電影生涯與日本有著深厚淵源。他曾在1985年拍攝關(guān)于小津安二郎的紀(jì)錄片《尋找小津》,隨后又在東京拍攝了紀(jì)錄片《都市時(shí)裝速記》與山本耀司對(duì)話。

文德斯說,創(chuàng)作這部影片基于他對(duì)日本的熱愛,也是向他鐘愛的小津安二郎導(dǎo)演致敬。在他更年輕的時(shí)候,也許拍不出這樣的電影,隨著年齡增長(zhǎng),變得平靜,更能夠享受“此時(shí)此刻”帶給他的愉悅:“當(dāng)我們還年輕的時(shí)候,永遠(yuǎn)想的都是未來要怎么樣,年長(zhǎng)一些,更能夠享受當(dāng)下,因此我創(chuàng)作了平山。”他認(rèn)同戴錦華關(guān)于“天使”的表述,平山這個(gè)人物與他早期電影《柏林蒼穹下》中的“天使”非常接近。

平山是文德斯虛構(gòu)的人物,一個(gè)曾經(jīng)生活富足、后來陷入深淵的男人。某一天,處于生活低谷的平山看見陽(yáng)光奇跡般地照射在他身處的糟糕世界,形成樹葉的倒影,他蘇醒過來,產(chǎn)生了頓悟。這就是“木漏日”描述的瞬間。此后,平山選擇過一種樸素的生活。

在平山的世界里,似乎沒有與現(xiàn)代科技相關(guān)的任何痕跡。譬如用磁帶聽滾石、地下絲絨、帕蒂·史密斯等上世紀(jì)七八十年代的流行歌曲,用已經(jīng)停產(chǎn)的膠片相機(jī)反復(fù)拍攝同一片日常風(fēng)景,閱讀紙質(zhì)書籍比如威廉·福克納的小說。完成一天的清潔廁所的工作之后,他通常會(huì)光顧舊書店、沖印店、公共浴池。平山過著現(xiàn)代城市生活著的人難以想象的清簡(jiǎn)生活,而他正是在這種日復(fù)一日的清簡(jiǎn)中獲得了自足。

文德斯說,他本人是智能手機(jī)愛好者,手機(jī)里存了五萬(wàn)張照片,《完美的日子》使用數(shù)字?jǐn)z影機(jī)拍攝,攝影機(jī)在夜晚的辨識(shí)度比人眼更高,因此拍攝時(shí)用光很少,高效便捷,他對(duì)數(shù)字科技充滿感激。對(duì)平山生活方式的呈現(xiàn),并不意味著他在抗?fàn)帞?shù)字媒介本身,而是在反思我們對(duì)數(shù)字設(shè)備的依賴:“你總是擔(dān)心不去看手機(jī),就好像會(huì)錯(cuò)過什么東西。它們會(huì)分散我們的注意力,以至于我們無法真正地活在此時(shí)此刻。”

在文德斯的想象中,平山年輕時(shí)曾是一個(gè)非常有活力的人,成為商人之后,沒有時(shí)間享受他熱愛的音樂,當(dāng)他決定放棄優(yōu)越的生活,聽他真正熱愛的音樂,才感覺自己真正的活著。現(xiàn)在的平山,對(duì)生活的每個(gè)瞬間都很滿意:“作為人,我們需要知道自己究竟需要什么,但數(shù)字化的東西總在告訴我們,你需要更多。對(duì)于平山來說,他現(xiàn)在的生活方式是更加幸福的,他不再擔(dān)心自己會(huì)錯(cuò)過任何東西。”

直到所有人淚流滿面

影片的前半程展示了一種平靜規(guī)律的如同儀式般的生活。平山每天在同樣的時(shí)間起床,以同樣的方式工作,去同一家店吃晚餐,每一天相似,又有微小的不同。他每天會(huì)與一些陌生人偶遇,待人友善。一個(gè)看上去有些古怪的拾荒老人反復(fù)出現(xiàn)在他的視線中,而這位老人似乎對(duì)其他人隱身——除了平山,沒有人注意到他的存在。

文德斯說,在西方社會(huì),大多數(shù)人會(huì)假裝拾荒的流浪漢不存在,他們仿佛過著一種隱身的生活,而平山可以看見這世間所有的人:“平山尊重這位老人,他能夠看見老人的獨(dú)特之處,老人也讓他想起了自己生活的歷史。設(shè)計(jì)這個(gè)人物的意義,在于想讓人們意識(shí)到所有人的存在都是有價(jià)值的,都是美的。”

在這樣的生活中,平山平靜地迎接每一天的到來,對(duì)所有人充滿愛和感激。外甥女的突然闖入和妹妹的到來,令他平靜的生活中泛起漣漪,揭示了他過去的傷痕。

文德斯說,他遇到了一個(gè)完美的演員——役所廣司。他曾在《談?wù)勄椋琛贰妒穲@》《鰻魚》等影片中塑造過諸多經(jīng)典角色。

“拍攝一段時(shí)間之后,我發(fā)現(xiàn)役所廣司真的成為了平山。在某個(gè)瞬間,我已經(jīng)無法分辨誰(shuí)是役所廣司,誰(shuí)是平山。”文德斯說,這也使得這部虛構(gòu)的電影,在一瞬間成為一部關(guān)于現(xiàn)實(shí)中真實(shí)存在的人物紀(jì)錄片:“役所廣司讓我很吃驚。”

影片在一個(gè)暗流涌動(dòng),震撼人心的長(zhǎng)鏡頭中收束。和過去每一天一樣,平山聽著他喜愛的音樂行駛在東京的街道上,錄音機(jī)里播放著妮娜·西蒙的《Feeling good》。清晨的陽(yáng)光落在他的臉上,溫暖和煦,此時(shí)此刻的平山悲欣交集,使人難以分辨他的淚水究竟源自痛苦還是喜悅。他的復(fù)雜表情,幾乎糅合了一個(gè)人從過去到現(xiàn)在的所有情感和全部人生。

文德斯清晰記得當(dāng)時(shí)拍攝最后一場(chǎng)戲的情形,他告訴役所廣司,希望他作為平山想一想他的妹妹和外甥女,想一想過去的自己為人生所做的決定是否正確:“我需要確保他知道這首歌的每一句歌詞,即這首歌關(guān)于能夠生活在當(dāng)下有多么美好。然后我們就開始拍了。”

文德斯不知道役所廣司會(huì)如何反應(yīng)。拍攝時(shí),他們真的把車開在東京的車流里,役所廣司是司機(jī),副駕駛是攝影師,文德斯坐在后排,身邊是音響師,四個(gè)人的生命都掌握在役所廣司手中,緊接著,發(fā)生了一系列讓文德斯難以想象的事情:“他真的在用心聽這首歌,甚至成為這首歌本身。他能夠理解這首歌的每一句歌詞,而且意識(shí)到這首歌呈現(xiàn)出了他現(xiàn)在的生命狀態(tài)。”

拍攝時(shí),攝影師扭頭看向文德斯,當(dāng)時(shí)他已淚流滿面,無法看清取景框,不確定是否能把鏡頭拍好,最后車上四個(gè)人全都淚流滿面。由于役所廣司開車時(shí)沒有辦法完全正對(duì)鏡頭,他們找到一個(gè)停車場(chǎng),把這首歌重新播放了一遍,役所廣司又將這個(gè)場(chǎng)景演繹了一遍:“拍完后,我們覺得不用再重復(fù),這個(gè)電影就可以結(jié)束了。我們所有人擁抱在一起,我知道我們都會(huì)非常懷念平山。”